こんな課題をお持ちではありませんか?

- 顧客視点でのマーケティングを実践する戦略を練りたい

- DXをすすめたいが何から手を付けて良いかわからない

- 組織の縦割りが解消されず、

部門間で対立してトラブルが絶えない - 昔ながらの仕事のしかたが変えられず業務効率が悪い

- ウェブサイトリニューアルをしたいが、ウェブ戦略が具体的に考えられていない

- 各種ITツールを入れたりしてみたものの、うまく活用できていない

- M&Aや事業承継をしたが、思うように組織統合が進まない

秘訣は!?

組織内で分断されている活動、データ、システムを「つないでいく」こと

そのためのフレームワークが「ビジネスプロセスマップ」

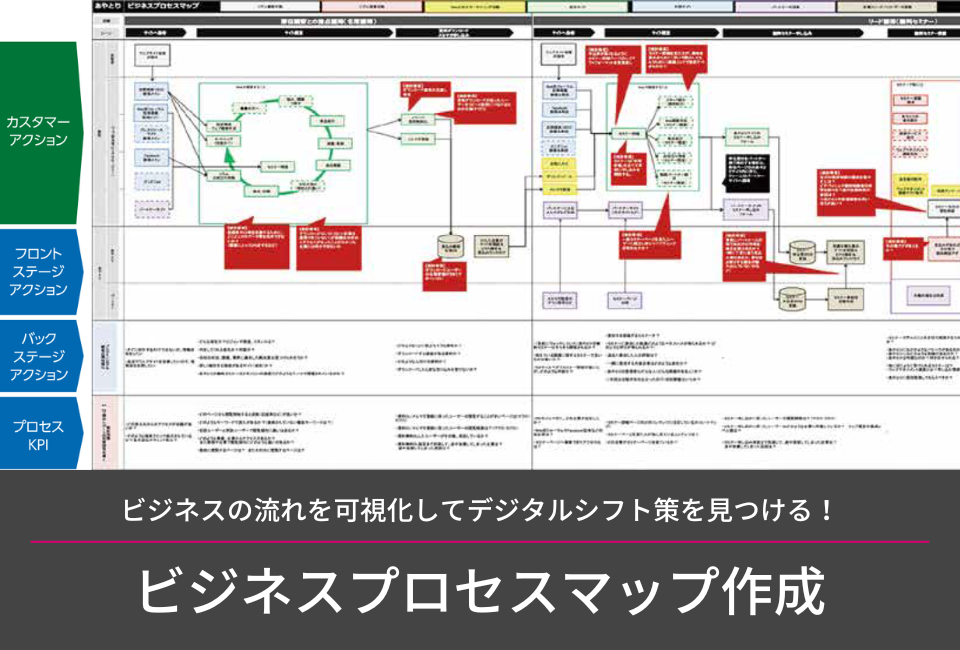

ビジネスプロセスマップとは

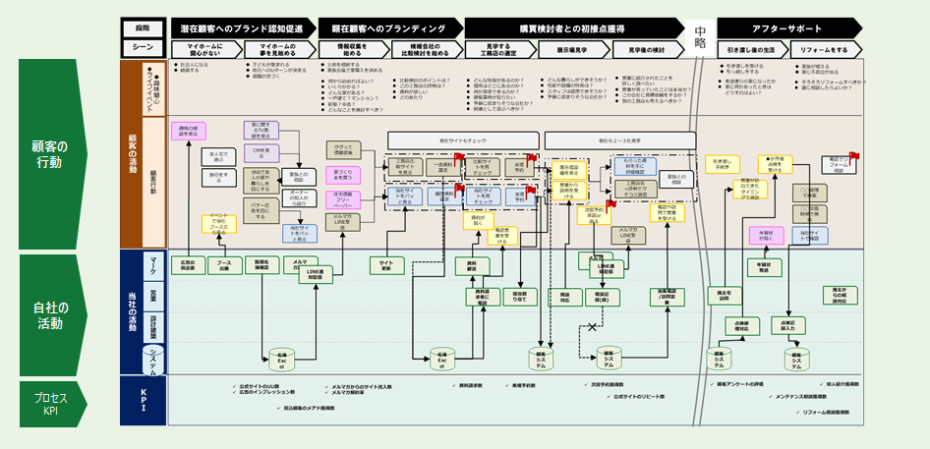

「顧客の行動」と「自社の活動」の両面から事業の流れを俯瞰した全体図

ビジネスプロセスマップとは、「顧客の行動シナリオ」と「自社の各部門業務」の両面から事業活動やサービスの流れを1枚の図にまとめたものです。当社が開発したオリジナルのフレームワークです。

プロセスマップを使って、マーケティング活動の現状を俯瞰し、顧客体験をより良くするアイデアをチームで議論することで、分断された組織をつなぎ、顧客に対する価値を生み出すための取り組む施策案などを企画検討できます。

ビジネスプロセスマップの活用法解説動画(12分)

ビジネスプロセスマップとはなにか?活用法や事例を詳しく解説しています

ビジネスプロセスマップを作ることで取り組める施策や活動例

マーケティング施策の変更

顧客起点でマーケティングプロセスをつなぎ、オフラインとオンラインで最適な顧客アプローチを検討する

顧客起点でマーケティングプロセスをつなぎ、オフラインとオンラインで最適な顧客アプローチを検討する

→詳しく見る

部門・組織間の問題を改善

意図せず自社都合で分断されている部門間の役割分担を顧客視点で見直し最適化する

意図せず自社都合で分断されている部門間の役割分担を顧客視点で見直し最適化する

→詳しく見る

ウェブリニューアル戦略策定

ウェブサイトリニューアルの戦略策定を進める題材とし、新サイトに求める機能やコンテンツ要求を整理する

ウェブサイトリニューアルの戦略策定を進める題材とし、新サイトに求める機能やコンテンツ要求を整理する

→詳しく見る

KPI(業績指標)の見直し

業務が組織内で分断されていることで個別最適化してしまっている成果指標を見直しプロセスロスを改善する

業務が組織内で分断されていることで個別最適化してしまっている成果指標を見直しプロセスロスを改善する

→詳しく見る

商品サービスの改善点発見

サービスそのものの改善点を見つけ出し、さらなる顧客提供価値向上のためのイノベーションを目指す

サービスそのものの改善点を見つけ出し、さらなる顧客提供価値向上のためのイノベーションを目指す

→詳しく見る

ITによる業務効率化

属人化している業務を体系化してIT技術を活用して生産性向上や品質向上を図る

属人化している業務を体系化してIT技術を活用して生産性向上や品質向上を図る

→詳しく見る

導入するには

ビジネスプロセスマップを変革活動に取り入れる3つの方法

ビジネスプロセスマップの活用法と作成手順を学べる1日間のオンライン講座を開催しています。講座を受講することで、ビジネスプロセスマップとは何なのかをよく理解し、作成手順を把握して活用するための進め方を考えることができるようになります。

「まずは担当者としてビジネスプロセスマップの作り方や活用法を学びたい」という場合の最初の一歩としておすすめです。

社内の主要メンバーとともに導入ワークショップをおこないます。

「主要メンバーと一緒に実際に作ってみることで、メンバー同士の課題認識を共通にし、課題検討やプロジェクト化しての取り組み策を議論したい」という場合におすすめです。マーケティングDXやウェブ戦略を担うプロジェクトを方向づけることができます。

「ウェブサイトリニューアルプロジェクト」や「組織横断マーケティング推進プロジェクト」などのプロジェクトを発足し、ビジネスプロセスマップをフレームワークとして活用してマーケティング変革のための取り組みを実践していきます。

「具体的にプロジェクトに取り入れて活用したいので、専門家にプロジェクト伴走してほしい」という場合におすすめです。

ビジネスプロセスマップを活用した企業のプロジェクト事例

事例1:顧客関係強化でしのぎを削る住宅販売会社

顧客との長期的な関係づくりのマーケティング戦略立案に活用

作成した背景

数十年という顧客との長い関係づくりをより強固にするため、マーケティング部門や営業部門、サポート部門など、顧客とかかわる部門が一緒になってビジネスプロセスマップを作成しました。

その後の取り組み

これにより、デジタルシフトがもたらした顧客接点の変化について共通理解が深まりました。時代に適した顧客関係をつくるための施策を棚卸しして、優先順位をつけて実行しています。

事例2:縦割りでDXが進まない自動車関連企業

DXに取り組むプロジェクト推進する組織横断チームづくりに活用

作成した背景

縦割りで組織が分断されてしまっており、隣の部署が何をしているかわからない状態でした。 共同でビジネスプロセスマップ作成に取り組むことで、組織が一体となってDXを推進するための考え方をすり合わせました。

その後の取り組み

作成したビジネスプロセスマップで全体を俯瞰したうえで、業務領域ごとに深堀して詳細分析をしました。 これをきっかけに、IT活用による投資対効果を検討し、DXに取り組むプロジェクトが発足しました。

事例3:営業活動の環境が激変している製薬会社

営業接点をデジタルに置き換えていくための戦略立案に活用

作成した背景

製薬業界では法改正や業界規制によって、従来のMRによる訪問営業中心の活動が困難になりました。 営業接点をデジタルに置き換えていくための戦略を練るために、ビジネスプロセス作成に取り組みました。

その後の取り組み

オンラインを活用した顧客接点の創出をする取り組みへと進んでいます。さらに、役員会議でビジネスプロセスマップが業務改革のヒントになると評価され、さまざまなプロジェクトで活用することになりました。

よくあるご質問

何のために作るのか(活用する目的)や、どのような業務領域を対象として作成するのか、どこまでの詳細度で作成するのかなど、作成条件によって大きく異なります。

簡易的に取り入れる場合は1日のワークショップで重要な課題と対応策を合意形成し、改善活動に早々に着手する企業もあります。全社的な業務変革に継続的に取り入れたい企業のなかには、1年以上の中期プロジェクトを立ち上げて、プロセスマップ作成や課題検討、アクションプランの実行、プロセスマップの見直しといった一連の活動を繰り返すケースもあります。

ビジネス(事業)のプロセスマップであるため、基本的にはビジネスモデルが異なるものは分けて作成します。

たとえば、「モップのレンタル・販売事業」と「ドーナツ販売事業」をおこなっている会社の場合、このふたつの事業はサービスを利用する顧客も異なれば、ステークホルダーも、ビジネス構造も異なります。したがって、それぞれ個別にビジネスプロセスマップを作成します。

ただし、自社としては事業部は分かれていても、顧客層が重なる場合は顧客とのLTVを考えて、統合したプロセスマップの作成に取り組んだほうが新たな施策発見につながる可能性があります。たとえば、「新車販売事業」と「中古車販売事業」と「修理事業」が事業部が分かれている自動車ディーラーの場合、事業部間で顧客層は重なるため、顧客視点に立って一緒に一枚のプロセスマップを作ってみることが有効です。

ある程度の組織規模の企業で抱えている課題であるプロジェクトマネジメントや合意形成の支援を得意としています。そのため、従業員数100名~1万名ほどの企業から特にご用命いただくことが多いです。

どのような業種/業界であっても、まずは御社の事業内容や組織事情、業界の展望をていねいに理解するところからスタートします。そのため、BtoB/BtoCを問わず幅広い業種のご支援が得意です。特に実績が豊富な業界は、製造業界・住宅建設業界・大学/病院・教育スクール業界・自動車業界です。

ここで紹介しているビジネスプロセスマッピングの手法は、当社が独自に開発したやりかたです。製造業界・住宅建設業界・大学/病院・教育スクール業界・自動車業界などさまざまな業界で実際にビジネスプロセスマップ作成を支援した専門家が担当します。

東京都・神奈川県・静岡県・愛知県を中心に日本全国が対応可能です。日々のご支援はオンラインコミュニケーションツールを活用して機敏におこないます。アイデアの発散や合意形成においては、ワークショップを大事にしているため、できる限り対面で開催します。

当社がお力になれることであれば、ぜひお手伝いさせていただきます。まずはお問い合わせください。