経営層や経営企画部門が直面する不確実性が高い経営課題に対応するため、ビジネスプロセスマップ用いたファシリテーションで課題分析や戦略検討の支援します。

経営層や経営企画部門が直面する不確実性が高い経営課題に対応するため、ビジネスプロセスマップ用いたファシリテーションで課題分析や戦略検討の支援します。

|

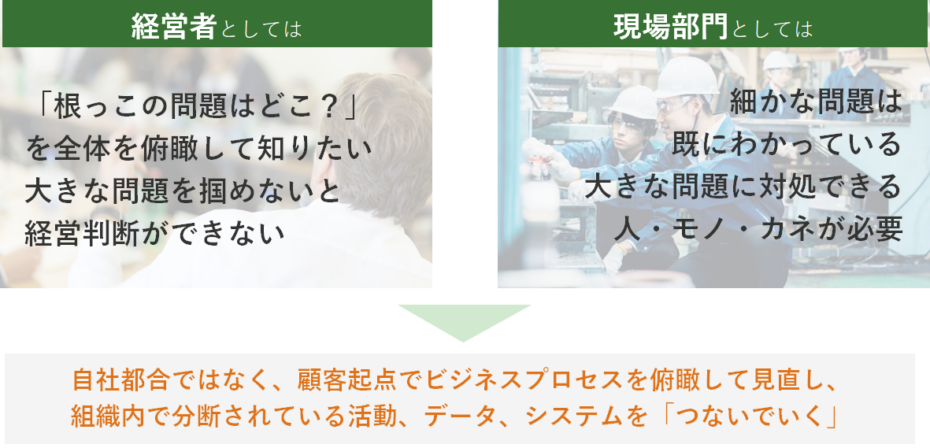

【事業全体の俯瞰が不足】全社の業務プロセスや部門間の連携が見えづらく、全体最適の意思決定が困難 |

|

【縦割り組織の弊害】部門間の壁が厚く、情報共有や連携が滞り、効率的な業務推進が妨げられる |

|

【顧客視点の不足】内向きな事業プロセス設計や風土が、顧客価値の最大化を阻害している |

|

【変化への適応の遅れ】DXや市場変化に迅速対応するための仕組みやプロセスが整備されていない |

|

【戦略の実行力の低下】戦略立案と現場での実行が乖離し、施策効果が限定的になっている |

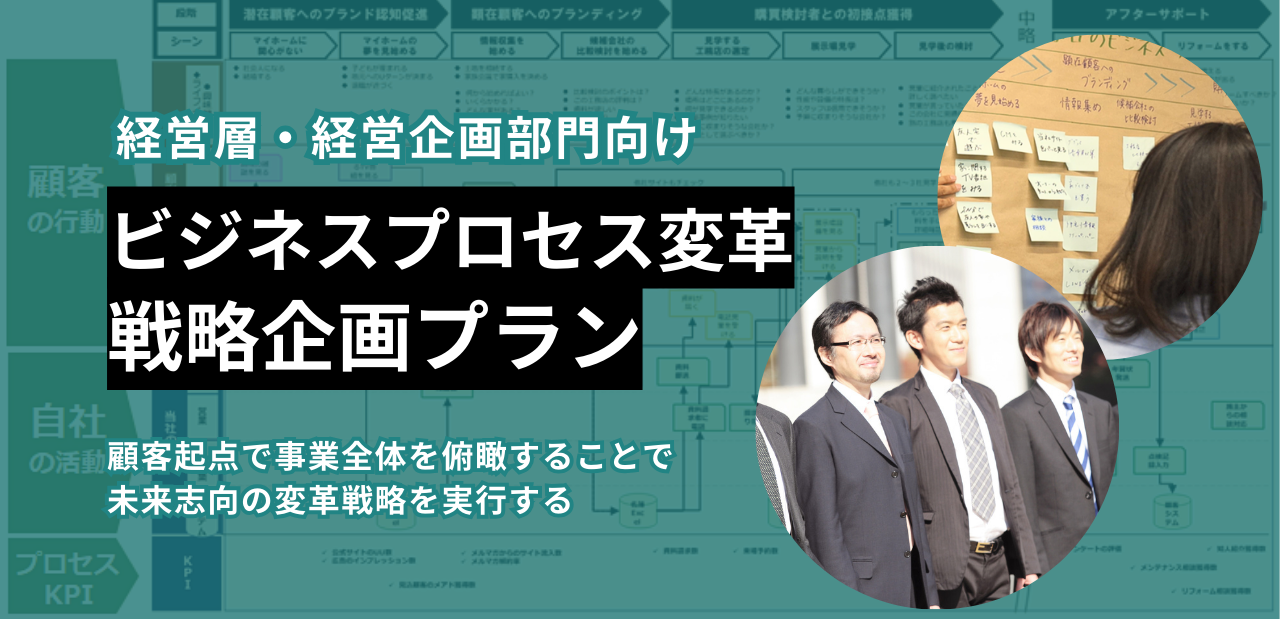

ビジネスプロセスマップとは、「顧客の行動シナリオ」と「自社の各部門業務」の両面から事業活動やサービスの流れを1枚の図にまとめたものです。

ビジネスプロセスマップは単なる業務の可視化にとどまらず、持続可能な成長を実現するための経営の「羅針盤」として大きな価値を発揮します。

ビジネスプロセスマップを導入することで、経営層や経営企画部門は事業全体を俯瞰しやすくなり、経営戦略を立てるための具体的なヒントを得ることができます。

プロセス上の課題やボトルネックが明確になるため、経営判断のスピードが上がり、リスクを減らしながら的確な意思決定が可能になります。

戦略目標を具体的な業務プロセスに落とし込むことで、経営と現場のギャップを埋め、施策の実行力を高められます。

業務プロセスや部門間の関係性を整理することで、DX推進の方向性が明確になり、必要なプロセスやシステムの要件も見えてきます。これにより、DXを全社的に進めるための基盤を構築することが可能です。

部門間の役割を見直し、垣根を超えた対話を促進することで、縦割り組織の弊害を解消できます。部門間の連携が強まると業務の効率化が進み、無駄が減るため、全社的な最適化が図れます。

最終的には、ビジネスプロセスマップを通じて「未来志向」のプロセス改革が進み、変化に柔軟に対応できる組織へと成長することが期待できます。

内部の改革と同時に、顧客やステークホルダーを起点にしたプロセス設計が可能になるため、顧客視点での価値創造が進み、顧客満足度を高める施策がより具体的に立案できます。

プロセスマップを活用することで、新規事業や他社との共創活動を企画・検討しやすくなります。既存の事業にとどまらず、新たな成長機会を見つけ出し、取り組むための明確な方針が得られるのも大きなメリットです。

事業承継の際に特に課題となるのは、次世代経営層が「何を、どのように受け継ぐか」の理解が不十分なまま経営が進んでしまうケースです。

ビジネスプロセスマップはそのギャップを埋め、現経営層と次世代経営層の間で共通の認識を作り上げるツールとして機能します。可視化により、経営者が蓄積してきた経験的な暗黙知を次世代に引き継ぎやすくなります。

これにより、属人的な経営から脱却し、持続可能な仕組みとしての経営基盤を整えることが可能になります。

参考書籍:ビジネスプロセスの教科書―アイデアを「実行力」に転換する方法

したがって、どれだけ秀逸なビジネスモデルを描けたとしても、良いビジネスプロセスに落とし込まれなければ実現されることはありません。事業成長には「ビジネスプロセスの可視化による価値提供プロセスのイノベーション」がカギを握ります。

ステップ1

ヒアリングと現状分析

経営層や経営企画部と連携し、課題の洗い出しと現状の業務プロセスを可視化。

ステップ2

ビジネスプロセスマップ作成

顧客視点と全体最適の視点を両立したビジネスプロセスマップ(目指す状態)を作成。

ステップ3

課題分析

理想と現実の「ギャップ」を見つけ課題を整理

ステップ4

戦略立案と実行プランの策定

プロセスマップを活用し、戦略と実行計画を具体化。

ステップ5

プロジェクト立ち上げとモニタリング

重要なテーマごとにプロジェクトを発足し、担当者を任命。プロジェクトごとの変革を支援

ビジネスプロセスマップは単なる業務可視化ツールではなく、経営戦略実行を支える「羅針盤」です。経営層や経営企画部門が持つ潜在力を引き出し、持続的な成長を実現するためのパートナーとして、ぜひご相談ください。

具体的にやりたいことがある方も、情報収集段階の方もお気軽にご相談ください